筋膜(ファシア)とは?

筋膜は、筋肉や骨、臓器、神経を包み込み、全身をつなぎ合わせる結合組織で、体内の調和と動きを支える重要な役割を担っています。

「外部からの衝撃を吸収」

「筋肉同士の摩擦を軽減するクッションとしての機能」

「体の動きに伴い伸縮し、柔軟性を維持する機能」等を持ち合わせています。

その他にも筋膜は、筋肉や骨、関節などを支える役割を果たし、全身の構造と機能を一つのユニットとして結びつけています。さらに、筋膜は多くの神経受容器を含んでおり、これらは脳に対して常に姿勢や動きに関する重要な情報を伝達しています。

このため、筋膜の状態は、身体のバランスや柔軟性、さらには運動パフォーマンスに直接的な影響を及ぼします。

しかし、日常生活のストレスや不良姿勢、過度の運動により筋膜が硬直してしまうと、筋肉や関節の動きが制限され、慢性的な痛みや炎症の原因となります。筋膜の柔軟性を保つためには、定期的なケアが不可欠であり、ストレッチや筋膜リリース(ファシアリリース)などのアプローチが効果的です。

筋膜の構造・成分について

筋膜は主にコラーゲン線維とエラスチン線維から成り立ち、これにより強度と柔軟性を兼ね備えています。コラーゲンは筋膜に引っ張り強度を与え、エラスチンは伸縮性を提供します。

これにより、筋膜は外部からの力や圧力に適応し、身体の動きをサポートします。筋膜の柔軟性が保たれていると、筋肉や関節がスムーズに動き、動作の効率が向上します。一方で、筋膜が硬直すると、動きが制限され、痛みや不快感が生じる可能性があります。

| 成分 | 説明 | 役割 |

|---|---|---|

| コラーゲン | 筋膜に強度と安定性を提供する主要なタンパク質。 | 牽引刺激(引っ張り)に対する抵抗力を持ち、筋膜の破損を防ぐ。 |

| エラスチン | 筋膜に弾力性を与えるタンパク質で、筋肉の伸びと収縮を助ける。 | 筋肉が伸びたときに元の形に戻る能力を持つ。 |

| 水分 | 筋膜内に存在し細胞間の栄養供給や廃棄物の排出に寄与する。 | 筋膜の柔軟性を保ち、機能をサポートする。 |

| グリコサミノグリカン | 水分を保持し、組織の潤滑性を向上させるための成分で、主に軟骨や結合組織に存在する。 | 筋膜の滑らかさを保ち、摩擦を減少させる。 |

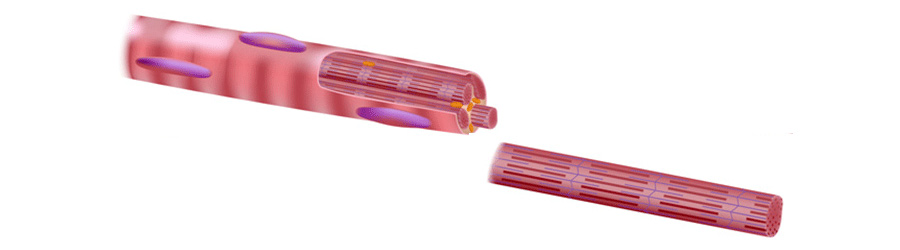

≪筋膜の層構造について≫

| 構造名 | 説明 | 役割 |

|---|---|---|

| 浅筋膜 (Superficial fascia) | 皮膚の直下に位置し、脂肪細胞や神経が含まれています。体表面近くにあり皮膚と筋肉の間のクッションとして働く。 | 体表面を保護し、皮膚と筋肉の摩擦を減少させる。 |

| 深筋膜 (Deep fascia) | 筋肉を包み込み、筋肉の束を分ける膜。筋肉間の摩擦を減少させ、スムーズな動作を実現する。 | 筋肉の動きを助け、筋肉の機能をサポートする。 |

| 筋周膜 (Perimysium) | 各筋肉束を包み込む膜。筋線維の間に栄養を供給し、神経信号を伝達する。 | 筋肉束をまとめ、栄養供給と神経伝達を行う。 |

| 筋外膜(Epimysium) | 複数の筋周膜をまとめて筋肉全体を包み込む膜。筋肉が一体として機能するように支持する。 | 筋肉全体を保護し、外部からの圧力に対する耐性を持つ。 |

| 筋内膜(Endomysium) | 各筋線維を包み込む膜。筋線維を保護し、栄養を供給する。 | 筋線維を個別にサポートし、細胞の機能を維持する。 |

| 筋上膜(Myomysium) | 筋肉全体を包み込む最外層の膜で、筋肉を外部環境から保護する。 | 筋肉の境界を明確にし、支持を提供する。 |

筋膜の働きについて

≪筋膜の再生と可塑性・連続性≫

筋膜は、体の動きや外部の刺激によってその構造が変化しやすい特性を持っています。運動やストレッチを行うことで筋膜が柔軟になりますが、逆に長時間の同じ姿勢やストレスによって硬化することもあります。

その他にも筋膜には、身体全体の連動性を維持する機能が備わっているため、足の動きが背中や肩に影響を与えることがあります。

これは、筋膜が全身にわたり鎖のように連続して分布しており、動きの不具合が一部分に発生すると、それが全身に伝わってしまう特性を持っているからなのです。

≪筋膜と自律神経との関係≫

筋膜は自律神経系とも深く関わっています。筋膜の緊張や硬化は、ストレスや精神的な負荷が原因となることが多く、これは自律神経系に影響を与えます。筋膜が硬直すると、交感神経が過剰に刺激され、心拍数の上昇や不安感、ストレスの増加が生じることがあります。逆に、筋膜リリースや呼吸法を用いることで、副交感神経が優位になり、リラクゼーション効果が得られます。

筋膜の状態を整えることで、自律神経のバランスが改善され、心身の健康が向上します。

≪筋膜と脳の結びつき≫

筋膜は単なる構造的なサポートにとどまらず、脳との密接な関係を持っています。

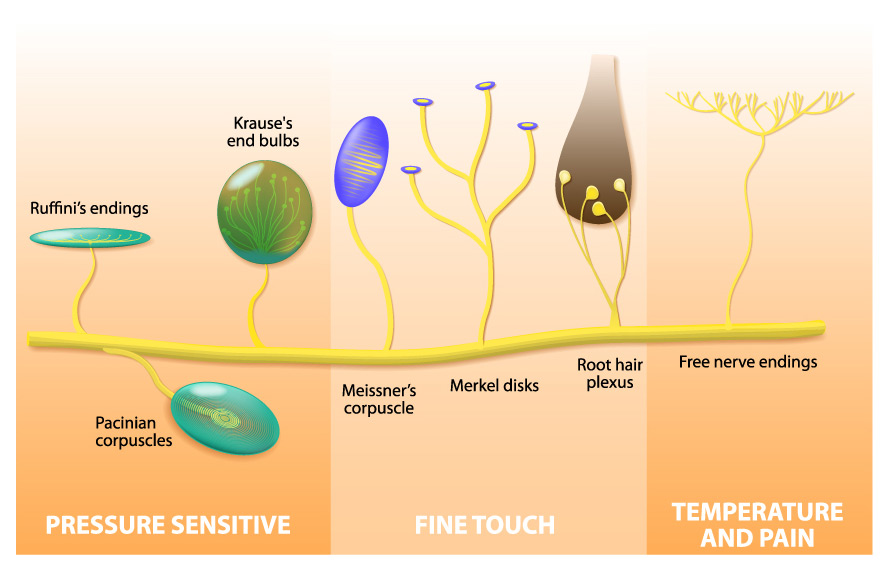

多くの感覚受容器が筋膜内に存在し、これらが筋膜の状態や体の動き、姿勢に関する情報を脳に送ります。特に、プロプリオセプターと呼ばれる感覚受容器は、体が今どこにあるのか、どう動いているのかをリアルタイムで感知し、脳へのフィードバックを提供します。

これにより、脳は適切な運動指令を筋肉に送り、スムーズな動作が可能となるのです。

筋膜が硬直すると、このフィードバックが乱れ、脳が正確に体の動きを制御できなくなり不調や不具合、時には痛みにつながることもあります。

筋膜と連携して体のバランスと動きを制御する重要な役割を果たす機関が脳にはいくつか存在します。ひとつは「小脳」もう一つは「脳幹(中脳・橋・延髄)」です。

小脳は主に、筋肉の協調性や精密な動作(巧緻動作)を担当しており、筋膜からの感覚情報を基にして、カラダ全体の動きを調整します。

脳幹は、自律神経系との連携を担い、筋肉の緊張等を管理する働きがあり、自律神経が整っていると筋膜の柔軟性が保たれるようになります。

具体的には、呼吸を通して筋筋膜の緊張を緩和したり、呼気と吸気を意識的に行うことで姿勢を整えたり、眼の動きに合わせて体の反り具合や丸まり具合を調整する機能などがあります。その他にも、眼の動きと耳の中の三半規管(バランスを感知するところ)を連動させながら左右、前後のバランスを調整する機能もあります。

筋膜と痛み、コンディショニングについて

≪筋膜と痛みの関係≫

筋膜は非常に感受性が高く、外部からの刺激や長時間同じ姿勢を続けることによって重なり合っている筋膜同士が癒着しやすく、筋膜の癒着が進行すると痛みが発生する原因となります。先にも述べましたが、筋膜には感覚受容器が豊富に存在しており、これらが痛みの感知に関与しているといわれています。

特に、デスクワークや長時間の座位姿勢、不良姿勢が続くと、筋膜が硬くなり筋膜同士の動きが悪くなります。そうすると関節の可動域も悪化し、肩こりや腰痛、首の痛みなどが引き起こされやすくなります。また、癒着などで硬くなった筋膜組織等が神経に対し必要以上の圧を加える状態になると、異常な電位が発生します。

それらの電位は異常シグナルのきっかけとなり、痛みとして脳に伝達されることになります。

≪トリガーポイントと筋膜≫

筋膜には「トリガーポイント」と呼ばれる、過敏部位が存在します。

このトリガーポイントは、触れると痛みを感じるだけでなく、その痛みが他の部位にまで広がることがあります。

例えば、肩や首のトリガーポイントが頭痛を引き起こすことがあるように、少し離れた部位に症状をだし、徐々に全身へ影響を与えることも珍しくありません。このトリガーポイントは、筋膜の硬直が進行した結果形成されることが多く、適切なケアが必要と言われています。

代表的な方法として、医師が行うトリガーポイントブロック注射や鍼灸師が行うトリガーポイント鍼療法、トリガーポイントマッサージなどがあります。

トリガーポイントは筋膜内にできやすいため、上記の筋膜リリース法も効果的です。

筋膜リリース(ファシアリリース)や筋膜アプローチ

脳と筋膜との情報交換を向上させる方法に筋膜リリースやその他の筋膜ケア方法がいくつかあり、振動を送る「マッサージガン」や圧を加える「フォームローラー」、皮膚をずらす「カッサ」、圧をかけながら動きを加える「フロッシング」(以下に説明あり)などがそれにあたります。

これらを行うことで、感覚受容器が正常に働き、脳への情報伝達がスムーズになり、運動や姿勢の改善が見込まれます。

さらに、筋膜リリースはストレス軽減やリラクゼーション効果ももたらし、精神的な健康にも寄与すると考えられています。

フロッシングによるケア

≪筋膜と運動・スポーツとの関連性≫

筋膜は、筋肉や骨を繋ぎ、身体全体の運動において重要な役割を果たしています。特にスポーツや運動において、筋膜が柔軟で適切に機能していることは、運動能力に直接影響してきます。反対に、筋膜の柔軟性が失われると、関節の可動域が制限され、運動パフォーマンスが低下するだけでなく、ケガのリスクも増大します。

筋膜は、筋肉の動きを滑らかにし、力を効率的に伝えるため、全身の連動性を保つために欠かせない存在なのです。

運動時の筋膜の機能

運動中、筋膜は力の伝達と吸収に重要な役割を果たします。筋肉が収縮した際、その力は筋膜を通じて他の筋肉や骨に伝わります。これにより、単独の筋肉だけでなく、全身が連動して動くことが可能になります。この連動性が、例えばランニングやジャンプの際の力強さやスピードを生み出します。また、筋膜は衝撃を吸収し、身体にかかるストレスを軽減するクッションのような役割も果たしています。特にスポーツでは、この機能が重要であり、筋膜の健康がパフォーマンスの向上やケガの予防に直結します。

筋膜とプロプリオセプション(固有感覚)

筋膜には多くのプロプリオセプターが含まれており、これが運動の際の身体の位置や動きを脳に伝えます。プロプリオセプターは、身体がどのように動いているか、どの位置にあるかをリアルタイムで脳に伝達し、バランスを保ちながらスムーズに動作を行えるようサポートします。スポーツパフォーマンスにおいて、筋膜からのフィードバックは非常に重要で、適切なタイミングでの力の発揮や方向転換、バランス保持に関わっています。筋膜の柔軟性や感受性が高まると、プロプリオセプションが向上し、運動能力の精度も上がります。

固有受容器の種類とその役割

| 有受容器の種類 | 説明 | 役割 |

|---|---|---|

| 筋紡錘 | 筋肉の伸びを感知し、筋肉の収縮を調整する役割を持つ受容器。 | 筋肉の長さの変化を感知し、運動を調整。 |

| ゴルジ腱器官 | 筋肉と腱の接合部に位置し、筋肉の張力を感知する受容器。 | 過度の筋力がかかるのを防ぎ、筋肉の保護に寄与。 |

| 皮膚の感覚受容器 | 筋膜に近い皮膚内に存在し、接触や圧力を感知する。 | 外部刺激を感知し、運動や姿勢の調整に寄与 |

筋膜が柔軟で健康であることは、脳への伝達がスムーズに行われ体の動作効率を上げるだけでなく、痛みや障害の予防にもつながります。

スポーツにおける筋膜ケアの重要性

スポーツ選手や運動愛好者にとって、筋膜ケアは不可欠です。筋膜が癒着すると関節の可動域が狭まり、全体的な動作がぎこちなくなります。これが運動パフォーマンスの低下やケガのリスクとなります。そのため、筋膜リリースやフロッシングといった技術を用いることで、筋膜の柔軟性を保ち、筋肉や関節の動きをスムーズにすることが重要です。これにより、怪我を未然に防ぎながら、最高のパフォーマンスを発揮することが可能になります。また、筋膜ケアは回復を促進し、疲労や筋肉痛の軽減にも寄与します。

筋膜と美容関係

筋膜と肌の健康

筋膜は、美容やアンチエイジングにも密接に関わっています。肌は表層筋膜によって支えられており、この筋膜が健康で柔軟であると、肌も滑らかで弾力性のある状態を保つことができます。しかし、筋膜が硬くなると、血液やリンパの流れが悪くなり、肌のハリやツヤが失われることがあります。特に顔や首の筋膜が硬直すると、たるみやシワが目立つようになり、老けて見える原因となります。

筋膜と顔のリフトアップ

美容業界では、筋膜リリースやフェイシャルエクササイズがリフトアップ効果をもたらすとして注目されています。顔の筋膜は、顔の筋肉と皮膚を結びつけ、表情や顔の輪郭を形成する役割を果たしています。この筋膜が硬直すると、顔全体が下がり、たるみが生じることがあります。逆に、筋膜を柔軟に保つことで、リフトアップ効果が期待でき、顔全体が若々しく見えるようになります。

プロプリオセプターと美容の関係

筋膜にはプロプリオセプターが存在し、これが肌の緊張状態や筋肉の張りをコントロールしています。プロプリオセプションを刺激することで、顔や体の筋肉を引き締め、ハリのある肌を保つことが可能です。特に、美容鍼やフェイシャルマッサージなどの施術は、このプロプリオセプターを活性化させ、自然なリフトアップ効果を促進します。

※当院の院長の小井手智啓は鍼灸師として19年間第一線で活躍しており、日本で代替医療に分類されている国家資格を持っております。また、筋膜ストレッチ(朝日新聞 2016年出版)の監修を歴任するほど、肩こり、腰痛、頭痛をはじめ、多くの現代人が悩む痛みやコリの改善について、その経験と知識を高く評価されております。